基準となる計算方法は「ダクト式換気扇の圧力損失計算(等圧法)」

および「ダクト換気による圧力損失計算」

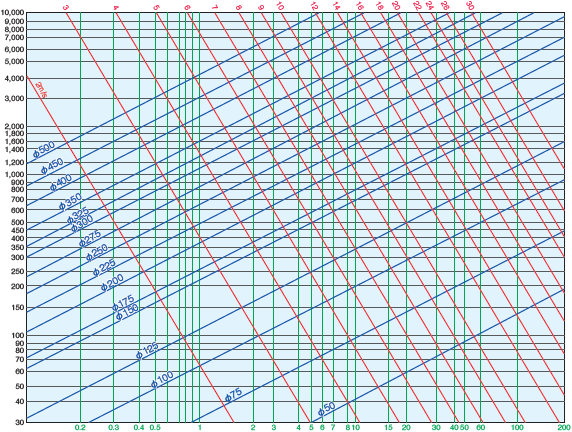

ダクトの摩擦抵抗線図は「ワイヤアルミダクト悟空」

ガラリの摩擦抵抗線図は「圧力損失係数表(一例)」

以上を参考にしています。

まず排気ダストの圧力損失値は「ワイヤアルミダクト悟空」に記載されている方式で行っています。

この商品をすすめているわけではなく情報がしっかりと掲載されていたので基準とさせていただいています。

購入された商品とは正確には違いますが基準とお考えください。

静圧-風量特性曲線図

数値の羅列ではなく画像の為、HP上の圧力損失図をダウンロードし画像解析ソフト(自作)をつかってXY座標ごとのRGBを求めた一覧を作成。

一覧をExcelに変換し、RGBからセルに色を設定できるようにVBAで作成実行。

セルの色を見て各色ごとに分離(各色ごとに20パターン以上あるので手動で確認)

X軸は緑色で「圧力損失(Pa/m)」を割り出す。

Y軸は茶色で「風量(m³/h)」を割り出す。

XY軸ともに値が足りない部分(0の位置)は指数回帰曲線と近似曲線を利用して値を求める。

XY軸の間隔が不均等の為、3次スプライン曲線をVBAで作成各ドット単位での値を割り出す。

斜めの「ダクト径(φ)」「風速(m/s)」は青色、赤色で抽出。

斜めの為抽出した色の座標を画像で確認しながら値を設定。

表を見ると「ダクト径(φ)」「風速(m/s)」ともに傾きは一定の為抽出した2点を結んだ角度の平均をVBAを使用して一覧を作成。

平均の傾きが求まるので再度抽出した2点から原点X軸の量端までのY軸の座標を計算し

各値の平均を求めることで原点X軸時のY軸のドット値を求める。この時Y軸のドット値は小数点だが、「ダクト径(φ)」「風速(m/s)」に関しては整数である。

「ダクト径(φ)」「風速(m/s)」ともに不足分をXY軸と同様に指数回帰曲線と近似曲線を利用して値を求める。

同じく間隔が不均等の為(本来「ダクト径(φ)」では必要ないが)3次スプライン曲線をVBAで作成各ドット単位での値を割り出す。

上記計算により各ドット単位での値が設定でき、斜め方向に対しては傾きの係数が元まる。

これによりデータ一覧表を作成する。

入力された値を元にデータ一覧表から「風量(m³/h)」「ダクト径(φ)」元に「圧力損失(Pa/m)」「風速(m/s)」を求める。

(図を元に各値を調べると同一の作業)

値に関しては計算上少数点の為、データ一覧表から値を中心とする近似値2点からの割合で算出。

近似値2点からの割合の場合、正確には平均分割での値の為ズレがあるが誤差範囲内である(小数部4桁以降での変動)。

ガラリに関しては、「圧力損失係数表(一例)」を参考ししたのですが

低圧損型の圧力損失係数が1.2~1.5の記載もあり他メーカや形状が多彩の為、多めに係数4.5(90度S時配管時)を設定。

以上の方法で「直菅相当の長さ(m)」「直菅相当の圧力損失(Pa)」「風速(m/s)」を求めています。

ブース内の圧力損失値はシミュレーションソフトでないと見当もつかないので、強引な方法で行います。

・摩擦抵抗係数:0.800

MDFボード係数範囲0.779~0.800の最大で計算しています。

・空気の温度:24°

・風量:選択式

ブースサイズより:「制御風量 0.4m/s」を使用しブース高さ・幅より算出。

ダクト径より:排気ダクト径により基準があるそうです。「基準風量」

任意:「静圧-風量特性曲線図」によっては一定の値のほうが見やすい場合がある為。

まずブース内のサイズから円柱ダクトサイズに変換。これは今後の計算をしやすくする為です。

次に計算基準となる風量を「制御風量 0.5m/s」として計算し圧力損失値が高くなるように調整。

ブース自体をMDFボードの摩擦係数で圧力損失を計算。

同じく円形管の折つなぎ圧力損失計算にて4箇所の圧力損失を計算。

吸気口の高さは4cmと想定しブース内幅より円形に変換した直径を算出。

そこから「急拡大管の損失係数、圧力損失」「急縮小管の損失係数、圧力損失」を使い

ブース吸気口・内圧室・換気装置吸気口での圧力損失を計算。

円形管断面がL型の場合の圧力損失計算。

円形管が斜め45度に取り付けられている場合の圧力損失計算式。

求まった圧力損失が吸気口が2箇所の為、2倍して圧力損失に追加しています。

フィルターに関しては、種類によって様々なのでいただいた情報より「換気装置吸気口φ150mm・10Pa」を基準としています。

以上の値から各ダクト圧力損失値を算出、合計をブース内の圧力損失値としています。

いただいたブースに関する情報と齟齬がない事、数値の変動による計算結果の変動をみて調整を行っています。

排気ダクトに関しては実際使われている計算式の為、誤差は最少。

ブースに関しては係数等を多めに設定することで誤差でマイナスになる事を防ぐ。

この2点の合計ですので排気装置を選ぶ一つの指針にはなるかと思います。